1961年,“城市教母”简·雅各布斯决定对1950-1960年代美国城市的大规模建设计划展开批判。她辛辣地写道:“如果说城市中的改建部分以及遍及城市各处的无休止的开发项目正在把城市和周边地区变成一碗单一的、毫无营养的稀粥,这并不奇怪。所有这一切以第一手、第二手、第三手或第四手的方式,出自同一碗知识稀烂粥。在整整四分之一个世纪中,我们的经济和社会中没有哪个部分像城市一样曾被这样有目的地加以控制,以准确地达到我们正在达到的这种状况。”

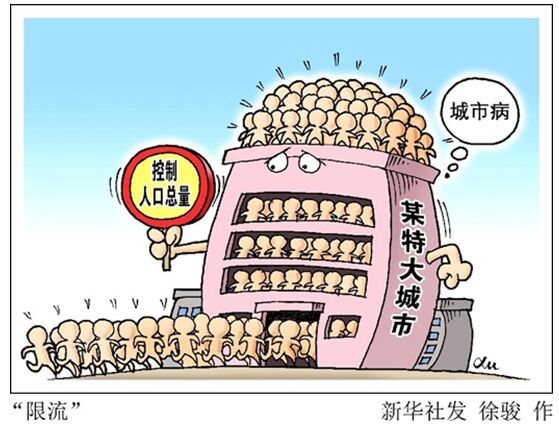

简·雅各布斯大概想不到,在此后半个世纪里,全球大城市建设大都仍然遵循着“知识稀烂粥”规定的逻辑。特别是那些将大城市建设视作现代化奖状的后发国家。被严格控制和引导的土地项目开发,在塑造了一个个新的但过于雷同的城市风貌的同时,也带来了许多贻患。现在人们将这些贻患命名为“大城市病”。联合国人类住区规划署发布的《全球人类住区报告2009》对“大城市病”的总结是:气候变化和城市对化石燃料动力汽车的过度依赖所带来的环境挑战; 快速城市化、中小城镇的飞速发展和发展中国家青年人口的扩张带来的人口挑战;社会和空间的不平等、城市扩张和无计划的半城市化等。

毫无疑问,作为最近30年城市化率最快、大城市建设力度最大的国家之一,中国的许多大城市也患有类似的“大城市病”。实际上,中国不少城市的大城市病,远比简·雅各布斯当年要抨击的情况更复杂——这些病状不仅源于城市规划者的“知识傲慢”,还源于城市规划者们在城市建设中夹杂了过多的功利性政治追求。这些追求因城市决策体系的“权力傲慢”而被无限释放,由此也增加了今天中国城市治理大城市病的难度:不仅要警惕“知识稀烂粥”,还必须对具有强大惯性的滞后决策体系进行稳健和有序的改造。很大程度上,后者更为困难。

由此也可以理解,为什么近年来中国治理大城市病越来越注重制订城市战略空间规划,以及利用空间规划对公共部门的职能进行整合等步骤。这些步骤不仅是对治理大城市病的临床实验,长远看,还势必影响到以大城市为中心的区域决策和管理体系的修正。除非怀有先天偏见,多数人会同意,对于治理中国的、涉及行政体系更深层的大城市病来说,这是必要的手术准备。触动了各自为政的城市管理“领地”,才有可能创造出真正的公地管理空间,而在中国的现实情境下,能够进行先期驱动的不可能是私营部门,只能是政府部门。联合国人类住区规划署《全球人类住区报告2009》中的关键信息中,就包括“政府应越来越多地在城市和城镇发挥更为核心的作用,以便引导发展计划,确保其基本需求得到满足。”当然,对此简·雅各布斯恐怕殊难认同。

但这并不代表简·雅各布斯当年的抨击已不适用。现在,一些城市为治理交通拥堵、提升城市资源承载力,有的大规模拆除违建,许多小店铺、小企业要么外迁要么被迫关停,有的干脆以行政手段冻结房地产交易。而且有不分城市职能一刀切行事的趋势。这种粗放式做法固然可以说是依法治市的内在要求,也是治理大城市病的需要,但也导致感染新城市病的新生危险出现:即以机会平等的退化为代价换取城市的空间优化。

实际上,机会平等的退化为代价未必能换取城市的空间优化。先搬一下书本。简·雅各布斯在其引以自豪的《边走边聊城市经济学》中说:“人们常以为,一个城市以何种身份起家,会决定这个城市的未来。事实并非如此。是出口商、服务业和匠人,不断接力演出并改写城市面貌。”尽管强调“无序才是宜居”的简·雅各布斯引发过各种批评,但在这一点上,反对者寥寥。欧洲城市的发展史表明,正是那些有技能的外来者,推动了城市的兴盛。杰布·布鲁格曼在《城变:城市如何改变世界》中通过调查有信服力地证明:移民涌入——城市市场拓展是一个自我加强的过程,它带来了劳动力供给与消费需求的规模与力度,更催生了商业联合。比如,全球移民的合法或地下汇款渠道,就催生了城市的金融革命。

当然,你可以说,不同国情和不同城市发展道路决定了外来经验未必奏效。但简单的经济学或常识就能表明,不分城市定位地拒绝外来者,不会让城市自然去除旧的大城市病,相反有可能让城市变得虚弱。一个最直接的后果是,它会减少维持城市正常运转的劳动力供给并削弱城市的市场需求,并容易使城市发展的新思路变为一个理直气壮的官场游戏:关停了小店铺小企业,可以形容为代表了城市产业实现了升级;冻结了房地产市场,就等于实现了房地产市场的平稳健康发展。这将催生出地方与中央的另类博弈。

更严重的是,不分城市定位地拒绝外来者,还提供了这样的价值取向暗示:以出生地和工作职业为标准为城市人群分类管理是正确的,超大城市是只能让现住民和精英阶层占据的,对外来人群的保守并不影响一个城市的开放性。然而,即使这种取向确实有一定的现实好处,也确实能够赢得一些城市现住民的欢迎,但总体来看将呈现出相当大的负面效应,即否定机会平等和追逐自我价值实现的合情合理性,这极易导致城市失去对国家现代性的引领作用,而异化为保守性的堡垒。

包容,才是一个城市发展的最大秘诀。国际城市的发展史反复证明着这一点,现代中国最有活力的那些城市也正在证明这一点。珍惜城市的包容性,就不能对那些城市门外人和城市边缘人融入城市的志向加以蔑视,特别是体制化的蔑视;就不能将治理大城市病简单转化为对一部分城市人群的边缘化和驱离轻加认可,而必须在城市发展新战略中赋予其存在空间。这样,才能在城市有序发展和维持城市兴盛的原始动力之间寻找到恰当的平衡点,才有可能先跳出知识的“稀烂粥”,再跳出权力的“稀烂粥”,找到在城市不同人群能够共生的加法算则,而不是堵了又堵、禁了再禁的减法算则中兜兜转转。

需要提醒的是,治理大城市病,还有优化区域治理体系的终极目标,这个目标当中,绝不是仅有对城市强势群体的关照,更有对城市中和城市外弱势群体的关照。治理大城市病不能感染新城市病,也是这个目标的需要,否则,新城市发展规划再好也难奏全功。照猫画虎,粗放治市,只会让这个终极目标变得模糊起来。

(本文仅代表作者本人观点,责任编辑闫曼 man.yan@ftchinese.com)